【PR】本記事にはアフィリエイト広告が含まれていますが、私の実体験を基に正直な感想をお届けします。

「2025年、電気代がさらに高い…苦しい!」

“安さだけで選んだ”私が学んだ新電力の落とし穴と再検証結果

2025年の秋、また電気代が上がりました

政府の補助金が終了し、再エネ賦課金や容量拠出金も加わって、

家計を直撃する“じわじわ型の値上げ”が続いています。

・・実は、これは初めてのことではありません。

2022年──ウクライナ情勢をきっかけに、電力の卸売価格が急騰しました。

その影響で、一部の新電力会社が相次いで事業を縮小・撤退。

ニュースでは「突然契約が切れた」という声も多く聞かれました。

私自身もその影響を受けたひとりです。

当時契約していた「エルピオ電気」が事業撤退を発表、

慌てて次の契約先を探すことになりました。

「安さだけで選んだら、こんなことになるのか」と痛感した瞬間でした。

その後、「シン・エナジー」に乗り換えて1年間使っていく中で、

“安さ”よりも“リスクのコントロール”の大切さを強く実感しました。

この記事では、私の体験をもとにした情報をまとめます。

最後には、自分の条件で電気代を比較できるツールも紹介します。

読後には、「結局どこを選べばいいのか」がスッキリ整理できるはずです。

✅ 電気代が再び上がる理由と背景

✅ 私の失敗体験と、再検証で見えたリアル

✅ そして「あなたに合う電力会社」を選ぶ考え方

🔻先に結論を知りたい方はこちら

2025年、電気代がまた上がる現実

冒頭でも触れたとおり、2025年は電気代の上昇が再び顕著になった年です。

「なんとなく高い気がする」ではなく、料金体系そのものが底上げされているのが特徴です。

再エネ賦課金の上昇

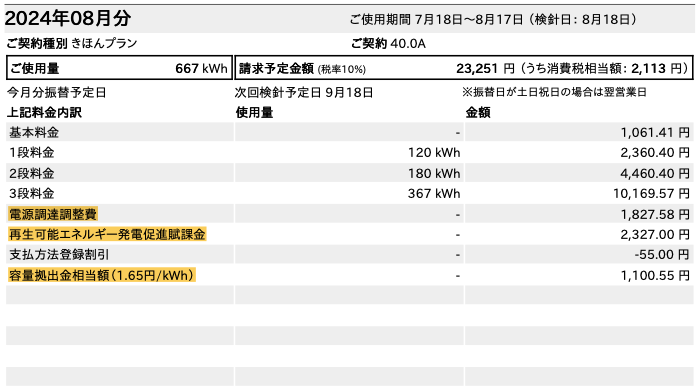

まずはあなたの電気料金明細をご覧ください。

電気代の明細に「再エネ賦課金」と言う記述はありますでしょうか?

これは再生可能エネルギーの固定価格買取制度を支える費用です。

事業者への支払いコストの増大により、2024年度は1kWhあたり3.49円から3.85円へ上昇。

コレは年間使用量5,300kWhの家庭では、約2,000円(毎月160円前後)の負担増になります。

この費用はどの会社を選んでも必ず発生するため、避けることはできません。

「容量拠出金」という新しい負担

2024年度から導入された「容量拠出金」は、将来の電力供給を確保するために電力会社が負担するコストです。

一部の新電力では、この金額を「容量拠出金反映額」として請求に上乗せしています。

今後は大手・新電力を問わず、料金に含まれるのが一般的になる見込みです。

政府補助金の終了で実質値上げ

さらに、2023年から続いていた政府の電気代補助金(最大7円/kWh値引き)は、

段階的に縮小され、2025年9月使用分を最後に終了しました。

この補助がなくなったことで、家庭では月1,000〜2,000円前後の実質的な値上げが生じています。

このように、構造的に避けられない値上げが重なっています

これらが重なり、どの電力会社でもベースとなるコストが上昇しています。

つまり、「会社を変えれば劇的に安くなる」という時代ではなく、“どう安定的に使うか”を考える時代に入ったということです。

あのときの教訓|エルピオ撤退の現実

コロナ禍も落ち着いた2022年2月、ウクライナ戦争が勃発。

ニュースで「新電力の撤退相次ぐ」という見出しを見たとき、まさか自分がその“当事者”になるとは思っていませんでした。

当時契約していたのは「エルピオ電気」。

その時の私はいわゆる市場連動型ではなく、固定料金制を選んでいたので、

「急な価格変動があっても大丈夫だろう」と思っていたのです。

ところが、想定外だったのは事業そのものが撤退するという展開。

メールで届いた「電力事業から撤退します」の通知を見て、正直、言葉を失いました。

すぐに次の契約先は見つかったものの、その時点ではもう“安定して安い会社”は残っていませんでした。

どこを見ても料金は上がり、「結局どこを選んでも高くなるのか」と、

一種の無力感のようなものを感じたのを覚えています。

“安さ”の裏側にあった仕組み

あとで知ったのは、多くの新電力が「卸電力市場(JEPX)」から電力を仕入れているということ。

その市場価格がウクライナ情勢をきっかけに急騰し、

販売価格より仕入れが高くなる“逆ザヤ”が発生していました。

私が契約していたプランは固定料金制だったため、すぐに値上げされることはなかったのですが、

会社としては採算が取れなくなっていたわけです。

つまり、私が「リスクを理解していた」と思っていた部分は、

あくまで料金制度の話であって、会社そのものの経営リスクまでは見ていなかった。

これが最大の盲点でした。

いちばん痛かったのは「情報がなかった」こと

撤退通知が来た当時も、ネット上の情報は錯綜していました。

「どの会社が安全なのか」「どんな仕組みなら安心なのか」──

そうした基準がまったく分からず、“判断材料そのもの”が不足していたのです。

「安さ」は結果であって、目的ではない。電気代は、“仕組みとリスク”を理解して選ぶ時代になっている。

この経験が、私の中での転換点になりました。

シン・エナジーで1年過ごしてみた結果

私はもう一度「新電力を選ぶ意味」そのものを見直しました。

エルピオ電気での体験を基に、

“安定とリスクのバランス”──ここを最重要課題として選定を進めていったのです。

エルピオの撤退後、私は「次は安定して続けられる会社を選ぼう」と決めました。

条件として考えたのは、以下の3点

- 卸電力市場への依存が少ないこと(事業継続性)

- 固定単価制であること(急速な値上がりのリスク)

- サポート体制がしっかりしていること(問題発生時の対応力)

この条件を満たしているのが、シンエナジーだったのです。

結果①|乗り換え直後は“明確に安くなった”

シンエナジーへの乗り換え当初は、正直かなり安くなりました。

2023年〜2024年前半までは請求書を見るたびに「おお、ちゃんと下がってる!」と感じるほど。

正直非常にテンションが上がりました。

同じ使い方でも、前年同月より月1,000〜2,000円ほど安い時期もありました。

「市場連動型は危ない」と言われていた中、シン・エナジーは固定料金制を維持しており、

その安心感もあって満足度は非常に高かったです。

結果②|ある時、費用改定で状況が一変

ところが、2024年8月の費用改定を境に、

再エネ賦課金と容量拠出金が加わり、電気代が一気に上昇しました。

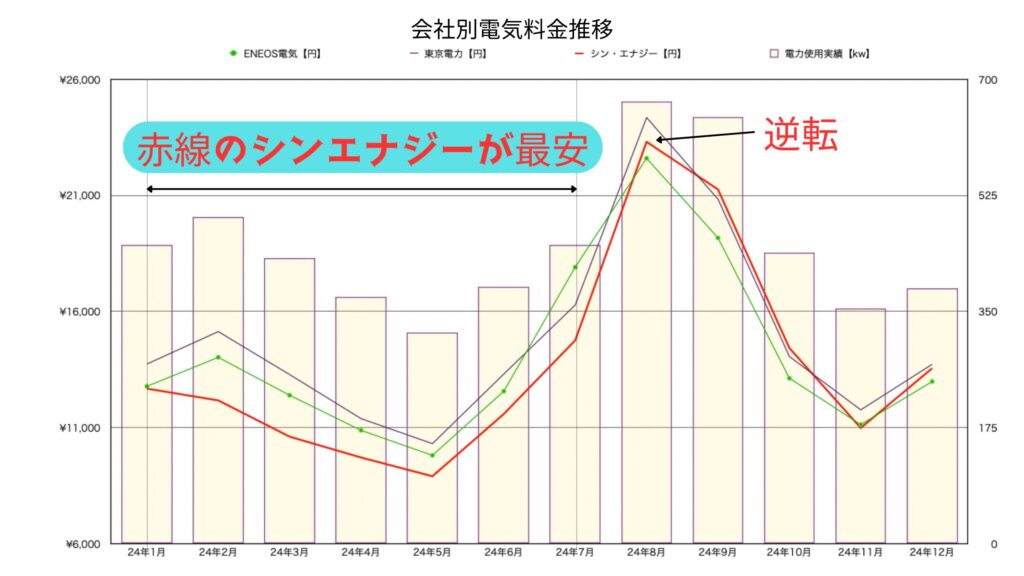

こちらが私の2024年の電気料金推移です。

(電気使用量の実績がわかっているため、契約していない電力会社の料金も推定し、グラフに含めています。)

ENEOS電気、関東地方トップの東京電力、今回変更をしたシンエナジーの契約条件を確認の上、仮に電力会社を切り替えなかった場合と新電力へ切り替えた場合の電気料金比較をグラフにしています。

春や秋のように電気をあまり使わない季節は以前と変わりませんが、

夏や冬の使用量が多い時期は、これまでで最も高い金額になりました。

とはいえ、これはシン・エナジーだけの問題ではなく、全国的に単価が上がった結果であり、

どの会社でも同じ傾向にあります。

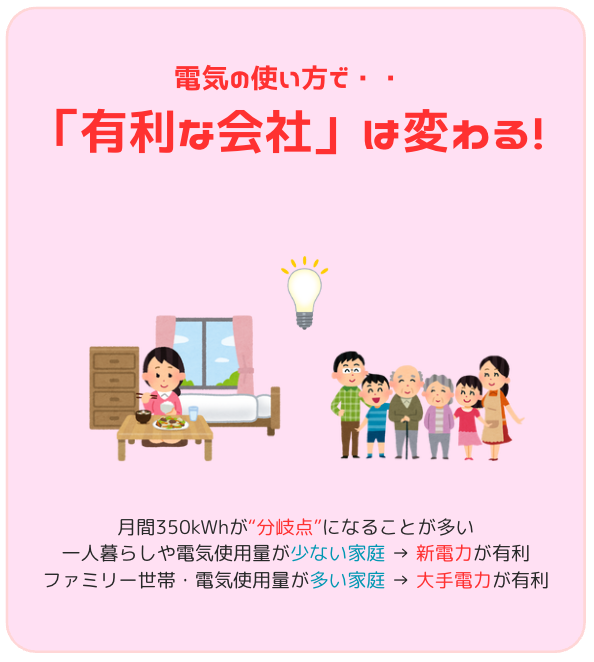

今の実感|ファミリーには厳しく、単身者にはまだ強い

ここまで1年使ってみて思うのは、

ファミリー層(電力使用量が多い家庭)には少し厳しいが、

単身世帯や共働き家庭ならまだ十分に戦えるということ。

理由は、シン・エナジーの料金体系が「使用量が少ない人にやや有利」な設計になっているからです。

① ファミリー層に厳しい理由(使用量が多いほど割高になる構造)

・燃料費調整額の上限撤廃で、月400kWh超の家庭では単価上昇の影響が大きい

・再エネ賦課金や容量拠出金などの追加コストが使用量に比例

・旧エルピオのような段階的割引(ボリュームディスカウント)がない

② 逆に単身者に向く理由(使用量が少ないと恩恵を受けやすい)

・基本料金が安めで、30A以下なら大手より月数百円安い

・使用量が少ないため、追加コストの影響が限定的(基本単価が安い)

・契約・支払いがオンライン完結で、日中不在世帯とも相性が良い

特に日中不在の家庭や使用量が安定している人にとっては、大手電力よりもずっと割安に使えます。

「最安を狙う」より、「自分の使用量に合った範囲で安くする」ことが大事。

安さを“コントロールする”感覚が、長く続けるポイントです。

▶️サポート面と使い勝手の印象

契約や支払いなどの手続きはすべてオンラインで完結。

マイページから請求書をPDFでダウンロードでき、サポート対応も比較的スムーズでした。

特別なトラブルはなく、「普通に使える」ことの安心感を感じています。

👇公式サイトはこちら<PR>

地域と使用量を入力するだけで、自宅の電気代がどのくらいになるかを簡単にシミュレーションできます。

契約前に「固定単価制」「解約金なし」などの条件も確認できるので、自分の生活スタイルに合うかを一度チェックしてみるのがおすすめです。

安さだけじゃない。“リスクをコントロールする”という考え方

ここまでの経験を通じて強く感じたのは、「安さ=正義」ではないということ。

値段以外にも考えるべきリスクがあり、そのリスクの取り方次第で結果はまったく変わるという現実がありました。

覚えてほしいことは、ただ一つです。

安い会社ほどリスクは大きく、リスクを抑えるほど価格は上がる。

この“トレードオフ”の中で、自分にとってどのバランスが最適かを考えることが大切です。

① 価格リスク ― 変動をどこまで許容できるか

電気料金は「固定単価制」か「市場連動制」かで安定性が大きく変わります。

市場連動制は一時的に安くなる反面、燃料価格や為替変動の影響を直に受け、急上昇することもあります。

チェックポイントはシンプルに二つ

・固定単価制かどうか

・燃料費調整単価の上限があるか

▶️“最安”よりも、“上限が明示されているか”を見たほうが安全です。

② 事業継続リスク ― 会社そのものの安定性

新電力の中には、事業規模が小さく、急激な市場変動で撤退を余儀なくされる会社もあります。

契約件数や資本金、親会社の有無など、「どれだけ長く続けているか」を一度確認しておくと安心です。

③ 契約リスク ― 解約金や縛りの有無

意外と見落としがちなのが、解約の条件。1年未満の解約で違約金が発生するプランもあります。

契約前に「解約金なし」で絞り込めば、思わぬコストを防げます。

▶️ここでひとつポイント!

「まずは自分がどんなプランに入っているのかを知ることから。」

契約書を開かなくても、請求書の“内訳”を見れば分かります。

この一歩だけで、次の見直しが圧倒的にスムーズになります。

④ サポートリスク ― トラブル時の対応力

撤退や請求トラブルの際、サポート窓口が機能していないと混乱します。

電話やメール対応の有無、マイページの整備状況など、

“困ったときに連絡が取れるか”を必ず確認しておきましょう。

⑤ 社会・外部リスク ― 不可抗力にどう備えるか

ウクライナ情勢や災害、為替変動など、個人では避けられないリスクもあります。

年に一度は契約内容を見直し、「このプランは今も最適か?」をチェックする習慣をつけましょう。

電力会社選びは、保険や携帯プランと似ています。

「“いざというときに備えるか”、それとも“普段のコストを抑えるか”。」

選ぶのは・・あなたです!

“リスクを理解して選ぶ”という新しい基準

安さを「狙う」よりも、安さを「コントロールする」。

この考え方に変えるだけで、電気代のストレスは一気に減ります。

安定・安心・納得。

その3つを同時に満たすには、仕組みを理解して選ぶことが何よりのリスク対策です。

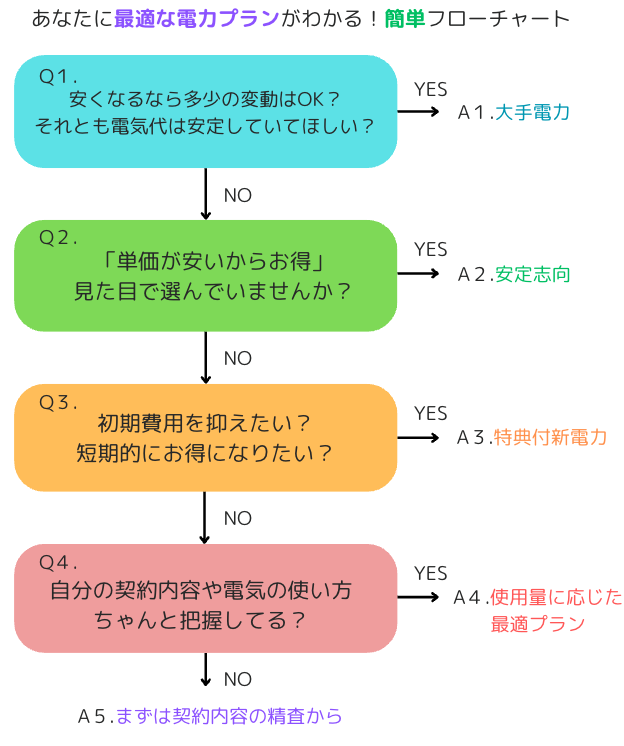

▪️ フローチャート導入

どんなリスクを取るかを考える上で、実際に自分がどのタイプかを診断できるフローチャートを用意しました。

あなたに合う電力会社のタイプを見極めよう

フローチャートでおおよその方向性が見えたら、次は生活スタイル別に代表的なタイプを見ていきましょう。

| タイプ | 特徴 | おすすめの考え方 | 代表例(傾向) |

|---|---|---|---|

| ① 単身・共働きタイプ(低使用量) | 在宅時間が短く、月の使用量が少ない | 固定料金制×新電力でコスパ重視。夜型生活なら割安。 | シン・エナジー など |

| ② ファミリータイプ(高使用量) | 夏・冬の電力使用が多く、冷暖房費がかさむ | 燃料調整や容量拠出金の影響を受けにくい大手電力の新料金プランが安定的。 | 東京電力・関西電力 など |

| ③ 再エネ志向タイプ | 環境負荷を減らしたい・地産地消に興味 | 再エネ比率が高い電力会社を比較。価格より理念で選ぶスタイル。 | Looopでんき・みんな電力 など |

| ④ 安定志向タイプ | トラブルや倒産リスクを避けたい | 旧一般電気事業者系や大手子会社の固定料金プランで安心感を重視。 | 中部電力・九州電力 など |

「どの会社が自分に合っているか迷ったら、一度フローチャートを試してみてください。」

「新電力は危険なの?」と思うかもしれませんが、正しく選べばお得なプランはあります!

タイプ別の考え方

どのタイプを選んでも、「安さ」と「安定」の両立は難しい。

大切なのは、自分がどこまでリスクを取れるかを把握しておくことです。

ざっくりとした方針は、こう!

・多少の価格変動を許容して節約したい → 新電力系

・多少高くても安定重視 → 大手電力系

選ぶ軸を“自分の生活”に合わせるだけで、もう「どこがいいのか分からない」と迷うことはありません。

▪️ 比較は「条件入力」で一発チェック

自分のタイプが見えてきたら、実際の電気代を比較ツールなどで一度チェックしてみましょう。

(わたしが使った比較方法は後ほど紹介します!)

まとめ:今こそ“自分の条件”で再検証を

1年に1度、プランを見直すだけでも家計は変わります。

「今のままでいいのか?」と思った瞬間が、見直しどきです。

電気代を下げたいなら、「どこが最安か?」ではなく

“自分の条件で最適を選ぶ” 時代。

料金は、地域・使用量・契約アンペア・世帯人数でまったく違います。

私自身、再検証のときは 👇 エネチェンジ公式サイト を使いました。<PR>

自分の電気使用量を入力するだけで、契約中のプランとの差額や年間節約額がグラフでわかるので、比較がとてもラクです。

安さを“狙う”より、安さを“コントロールする”。これが、私が痛い目を見てようやく学んだ最大の教訓です。

一緒に固定費を極限まで抑えて満足のいく生活を送りましょう!

当ブログでは他にも様々な節約の取り組みを紹介しています!

もしあなたがもっと暮らしを楽にしたい!余裕が欲しい!とお悩みなのであれば、ぜひこの記事もご覧ください!

コメント