携帯料金、なぜこんなに複雑なんでしょうか。

データ容量の細かい区分、家族割や光回線とのセット割、端末と回線をまとめた料金…。

冷静に見ても「わざと分かりにくくしているのでは?」と思う仕組みが多いのが実情です。

実際、僕もかつては「大手で契約しておけば安心」と思い込んでいました。

でも結果的に、気づかないうちに毎月数千円の余計な出費をしていたんです。

子育て家庭にとってこの数千円の差は決して小さくありません。

この記事では、携帯料金が複雑な理由を整理しつつ、初心者でも“負けない”見直し術を6ステップで解説しつつ、

最後には、僕自身が「どう考えて携帯料金と向き合っているのか」についてもお話しします。

本記事の結論

通信費を見直すうえで重要なポイントは以下の通りです。

- 通信費が減らない根本原因

- 自分の通信プランや使用状況を把握していないため、必要以上のコストがかかっている。

- 混雑時間帯に通信速度が低下する点に注意していない。

- 格安SIMやオンラインプランではサポートが限られているため、トラブル対応に不安がある。

- 解決策

- 自分のデータ使用量を確認し、最適な容量と通信品質を満たすプランを選ぶ。

- 混雑時間帯の速度変動を考慮し、安定性を優先する場合はキャリアプランも検討する。

- トラブル対応が苦手な方はサポートが充実したプランを選び、店舗でのサポートがあるプランが安心。

- 得られるメリット

- 必要な通信品質とサポートを確保しながら、最適なプランを選ぶことで通信費を大幅に削減できる。

- 定期的な見直しを気軽に行えることで、家庭の固定費削減につながり、無駄のない管理が可能になる。

携帯料金が複雑な理由

・データ容量プランが細かく分かれている

「3GB/20GB/無制限」といったシンプルな枠組みならまだ分かりやすいのですが、実際には「4GB/15GB/25GB」など微妙に刻まれたプランが乱立しています。

ユーザーが「自分に合う容量」を判断しづらくすることで、本来より高めのプランを選ばせる仕組みになっています。

・オプションや独自サービスの抱き合わせ

端末補償や動画配信サービスなど、契約時に半ば自動的についてくるオプション。

「最初の数か月無料」から有料に切り替わる仕組みで、解約を忘れると毎月の請求に上乗せされます。

必要かどうかを自分で選べばいいはずなのに、知らず知らずのうちに支払っている人は多いです。

・端末代と回線料金をごちゃ混ぜにしている

「実質○○円」といった広告は、端末代を分割払いにして回線料金と一緒に請求する形です。「料金の見える化」を妨げ、比較を難しくする最大の要因になっています。ぱっと見では安く見えますが、実態はそうではありません。様々な条件で追加費用が発生します。

同時に家族割引や光回線とのセット割は「安くなる」ように見えますが、実際は条件が多く、家族全員が同じキャリアを使い続ける前提が必要です。結果として「自由に乗り換えられない足かせ」となり、長期的にはむしろ損をしているケースが少なくありません。

・「端末お返しプログラム」という名の実質ローン

近年目立つのが「端末を返却すれば割引」とうたうプログラムです。

しかし実際は、端末代をあらかじめ高めに設定しておき、その上で「返却すれば安くなる」ように見せかけています。

返却しなかった場合は高額の追加負担が発生し、壊したり失くしたりすれば違約金も発生。

ユーザーが自由に端末を使い切る余地はなく、実質的には「縛り」を強化する仕組みです。

・携帯ショップで端末を買うのは割高

さらに厄介なのが、携帯ショップで端末を買う場合。

「頭金」「事務手数料」などの名目で数千円〜1万円単位の上乗せがかかり、

しかも端末価格自体がApple公式やメーカー直販より高いことも珍しくありません。

「割引で安く見せている」ように見えて、実際には元の値段を吊り上げている──これが現実です。

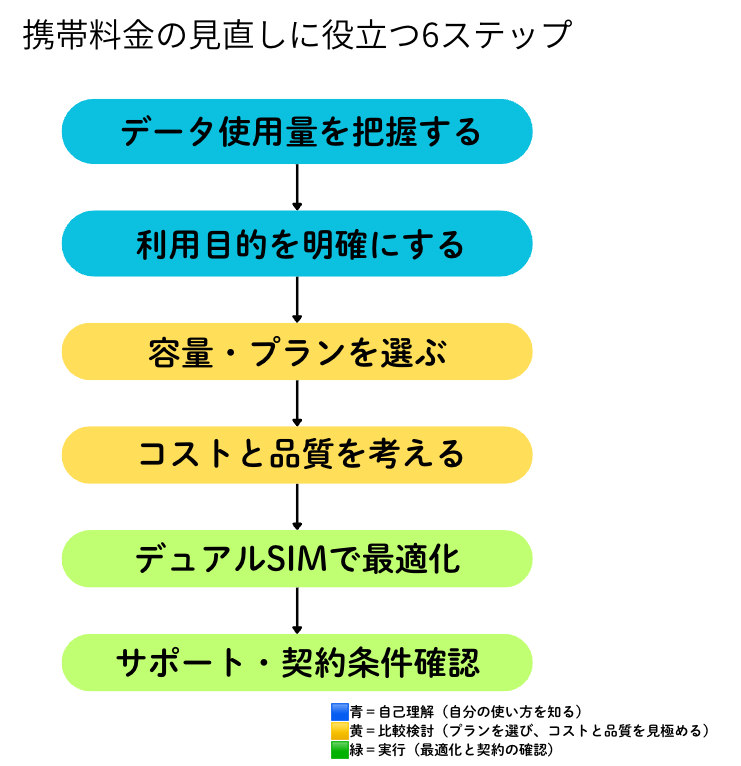

携帯料金の見直し6ステップ

自分の使い方を知ることが第一歩

携帯料金は複雑でわかりにくい仕組みが多いですが、まず大切なのは 「自分がどうスマホを使っているか」 を知ることです。

動画視聴が中心なのか、通話が多いのか、SNS程度で十分なのか──使い方次第で最適なプランは大きく変わります。

放っておくと、言われるがままによくわからない高額プランに足を踏み入れることになりかねません。

だからこそ 自分で適切なプランを選択できるようにする必要があります。

これは携帯料金に限らず、節約全般に共通する要素です。

最適な通信プランを選ぶためには、使用状況を正確に把握し必要な容量とサポート体制を考慮してプランを決定することが重要です。

携帯料金の見直し6ステップ

ステップ1:データ使用量を把握する(自己理解)

まずは現状を数字で確認しましょう。「多めに使っているはず」と思っても、実際には5〜10GB程度しか使っていない人も多いです。

スマホの設定やキャリアアプリで通信量をチェックし、実際の使用量を把握することが第一歩です。

ステップ2:利用目的を整理する(自己理解)

スマホを何に使っているかを明確にしましょう。

動画視聴が中心なら大容量、通話が多いならかけ放題、SNSやLINE中心なら小容量で十分。

目的を整理すれば、プラン選びで迷わなくなります。

ステップ3:容量プランを選ぶ(比較検討)

使用量と目的が分かったら、それに見合ったプランを選びます。

「余裕を持たせて多めに契約」は無駄になりがち。

必要なら追加データを都度購入すればよく、固定費はなるべく小さくするのが基本です。

ステップ4:コストと品質を考える(比較検討)

料金だけを基準にすると、速度低下やサポート不足に悩むことがあります。

「仕事で安定性が必要」「初心者や高齢の家族は店舗サポートが安心」など、自分に合った余白を意識して選びましょう。

ステップ5:デュアルSIMで最適化する(実行)

最近のスマホはデュアルSIM対応が一般的。

メインは安いプランにして、サブで安定した回線を確保すれば「節約」と「安心」を両立できます。

👉 ちなみに私自身は「楽天モバイル+日本通信SIM」で運用しております。

ステップ6:サポート・契約条件を確認する

格安SIMはオンライン対応が中心なので、初心者は不安に感じるかもしれません。

また、2段階認証や本人確認に使う電話番号はセキュリティ上重要。

契約前には「解約条件」や「番号維持の可否」を必ず確認しておきましょう。

今の環境で意識すべきこと

携帯料金の見直しを進めるうえで、もう一つ大事なのは「今の環境がどう動いているか」を知ることです。

せっかくステップを踏んでも、落とし穴にはまってしまえば意味がありません。

ここでは、私が特に注意すべきだと思うポイントを紹介します。

端末は「自分で買う」のが基本

キャリアショップでスマホを買うと、「頭金」「事務手数料」「お返しプログラム」など、さまざまな形でコストが上乗せされます。

「実質値引き」と見せかけていますが、実際はメーカー直販(Apple Storeなど)より高くつくケースが多いのです。

端末は自分で買い、回線は別に選ぶ。これが無駄な出費を避ける鉄則です。

・対面契約の落とし穴

携帯ショップでの対面契約は、一見安心に見えます。

でも実態は「不要なオプション」「抱き合わせ販売」がついてきやすい仕組みです。

「よく分からないから任せる」という態度は、一番損をする原因になります。

“任せて安心”は幻想。自分で判断する姿勢を持たないと、永遠に高い料金を払い続けることになります。

・eSIMとMNPワンストップで、乗り換えは簡単になった

昔は「MNP予約番号を発行して…」と面倒でしたが、今は MNPワンストップ制度で新しいキャリアだけで手続きが完結します。

さらにeSIMの普及で、SIMカードの抜き差しすら不要になりました。

「乗り換えは難しい」というのは過去の常識。

今やむしろ「やらない理由がない」くらいに簡単になっているのです。

・大手・サブブランド・格安SIMの違いを理解する

キャリアの選択肢は多く見えても、実は3つに分類できます。

- 大手3社(ドコモ・au・ソフトバンク):通信品質は安定、でも料金は高い。

- サブブランド(ahamo・povo・LINEMOなど):料金中程度、通信は大手並み、サポートはオンライン中心。

- 格安SIM(日本通信SIM・IIJmioなど):料金は最安、ただし混雑時は速度低下も。

どこを選ぶかは人それぞれですが、重要なのは「自分にとって本当に必要な条件は何か」を照らし合わせること。

無策で大手に突っ込むのは、ただのお布施でしかありません。

まとめ|複雑な携帯料金に負けないために

携帯料金は仕組みが複雑で、放っておくと不要なコストを払い続けることになりがちです。

この記事では、以下の流れで「負けない選び方」を整理しました。

- 6ステップで自分に合ったプランを見つける

- 端末は自分で買い、回線は自分で選ぶ

- 対面契約や抱き合わせの罠を避ける

- 大手/サブブランド/格安SIMの違いを理解する

大切なのは「安さ」だけではなく、自分に必要な条件を満たすプランを選ぶことです。

そのために「自分の使い方を知り、比べて、考えて決める」ことが欠かせません。

👉 私自身は「楽天モバイル+日本通信SIM」というデュアルSIM運用で、安さと安定性を両立しました。

実際の体験談は別記事で詳しく紹介していますので、こちらも参考にしてください。

節約で困っているあなたにはこちらもどうぞ!

この記事で私が伝えたいこと

携帯料金が「分かりにくいまま」になっているのは偶然ではありません。

端末代と回線を混ぜ、割引条件を複雑にし、「任せれば楽」に見せる――そういう構造が確かにあります。

だからこそ、私たちは“自分の頭”で選ぶ練習をし続ける必要があります。

- 端末と回線は切り離す: 端末は自分で買い、回線は自分で選ぶ。これだけでコスト内訳が一気にクリアになる。

- 「任せて安心」は高くつく: 手続きが楽ですが、長期で余計な固定費を払いがち。安心は“自分で理解すること”で買う。

- 正解は人によって違う: 速度・安定・サポート・価格――何を優先するかはあなた次第。誰かの“おすすめ”より、自分の優先順位が最強の羅針盤。

- 毎年、見直す:ルールもプランも日進月歩。今日の最適は明日の過不足。年1回の棚卸しを“家計の定期メンテ”にする。

- 節約は我慢ではない: 浮かせたお金は、家族の体験・学び・余白に回す。お金は「配る先を選ぶ」もの。

結局のところ、お金に真剣に向き合う姿勢が、節約全体に通じる最強の防御であり攻撃です。

これは携帯料金に限った話ではありません。

保険も、住宅ローンも、サブスクも、全て同じ構造で“複雑さの中にムダが隠れている”。

複雑さに飲まれず、仕組みを理解し、自分で決める。

それが、毎月の固定費という「見えにくい出費」から生活を取り戻し、人生の余白を増やす、いちばん確かな方法だと私は思います。

だから今日から始めましょう。

まずは ステップ1:データ使用量の確認。これをやってみてください!!

そこからが、「負けない節約術」と「強い家計」をつくる第一歩です。

FAQ|携帯料金の見直しでよくある疑問

Q1. eSIMって難しい?設定に失敗しないコツは?

A. 基本はQRコードを読み込むだけで完了します。

ただし通信が一時的に切れるので、Wi-Fi環境下で手続きするのが安心です。

iPhoneなら「設定 → モバイル通信 → eSIM追加」から簡単に進められます。

Q2. デュアルSIMは誰でも使える?

A. 対応端末が必要です。iPhoneはXR以降のモデルなら基本対応、Androidも中堅〜ハイエンド機は対応しています。

ただし古い端末やエントリーモデルは非対応の場合があるので、購入前に確認しましょう。

Q3. 格安SIMって本当に遅いの?

A. 平日昼や夜など、混雑時間帯は大手キャリアより速度が落ちやすいのは事実です。

ただし普段使い(SNSや動画視聴)では大きな支障を感じない人が多く、料金の安さとのトレードオフと考えるのが現実的です。

Q4. 携帯の違約金や契約縛りってまだあるの?

A. 法改正で高額な解約金は廃止されました。

ただし「端末お返しプログラム」などは、実質的に返却条件や残債で縛りが残ります。

契約前に「解約時に何が必要になるか」を必ず確認しましょう。

コメント