「気づいたら毎月食費が10万円を超えている…」「外食やおやつで膨らんでしまう…」

節約しているはずなのに、月末にはお金が残らない…。

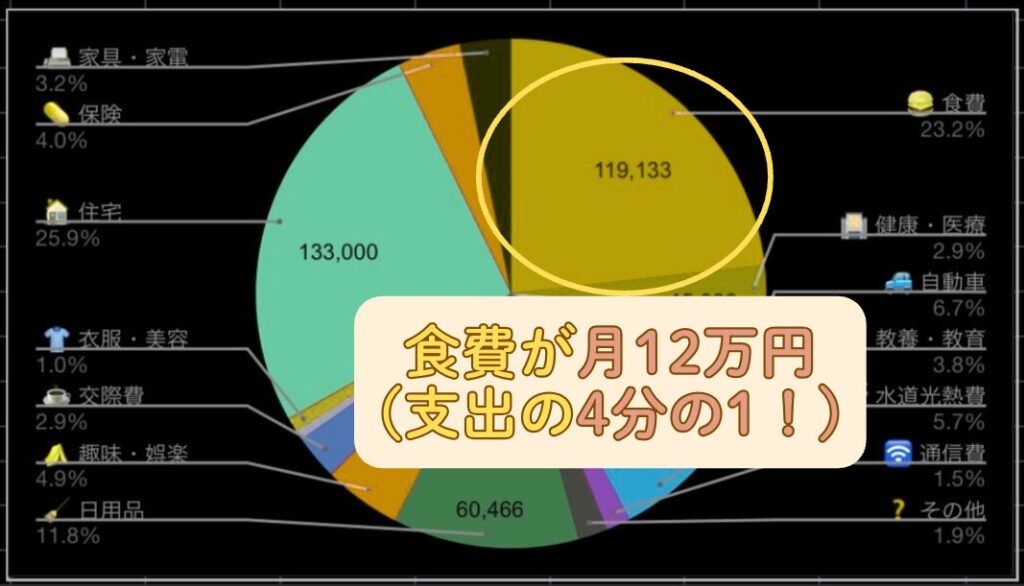

我が家の食費は月12万円──総務省の4人世帯平均(約10.1万円)を上回り、支出に対して4分の1が食費に消えています。

この記事では、なぜ子育て家庭の食費が高くなりがちなのか理由を整理し、今日から実行できる削減方法の方向性を提示します。

読み終われば「なぜ膨らむのか」と「削れる余地はどこか」がスッキリ見えるようになります。

- 子育て家庭ならではの食費が高くなる理由

- 今日からできる削減方法とアクションプラン

→これらを活用することで食費を削減することができるようになります!

こんにちは、「ゆこたん @tanitanikingto2」です。

日々の家計管理、頑張っていますか?

一般的に食費は家計の大きな負担になりがちです。

特に子育て世帯においては食べ盛りの子供たちがエンゲル係数をどんどん高めてくれますよね。

我が家も食べ盛りが息子2名の子育て真っ只中!本当に毎月ヒヤヒヤ・・

食費の負担がとてもとても大きくて頭を抱えています

子育て家庭ならではの食費が高くなる理由

子育て家庭の食費が膨らむのは、単に「子どもが食べ盛りだから」という一言では片づけられません。

我が家でも食費は月12万円、支出に対して4分の1になってしまっています。

正直苦しいですが・・背景にはいくつかの要因が重なっています。

- インフレによる食品価格の上昇

- 子どもの成長で外食費が跳ね上がる

- 週末の外食やパン代の積み重ね

週末の外食やパン代:かなり悩ましいポイントです。共働きの我が家、土日は「家事を休みたい」という気持ちから

外食やパン屋での購入に頼りがちで、これだけで月3万円近い出費になっています。

子どもの成長による外食費の増加:我が家では、小学2年の息子が「お子様ランチ」では満足せず、ファミレスで大人用のハンバーグセット(約2,000円)を頼むことも。1回の外食単価が上がることで、月の外食費はあっという間に急上昇です。

スーパーでの買い物や日用品の支出膨張:もあります。スーパーでの自炊用食材だけで月4万円、日用品と合わせるとさらに増加し、「なぜこんなにかかるのか」という疑問が残る状態です。この部分をしっかり分析しないと、節約の糸口が見えてきません。

この点についてはインフレによる食品価格の上昇が主な要因です。

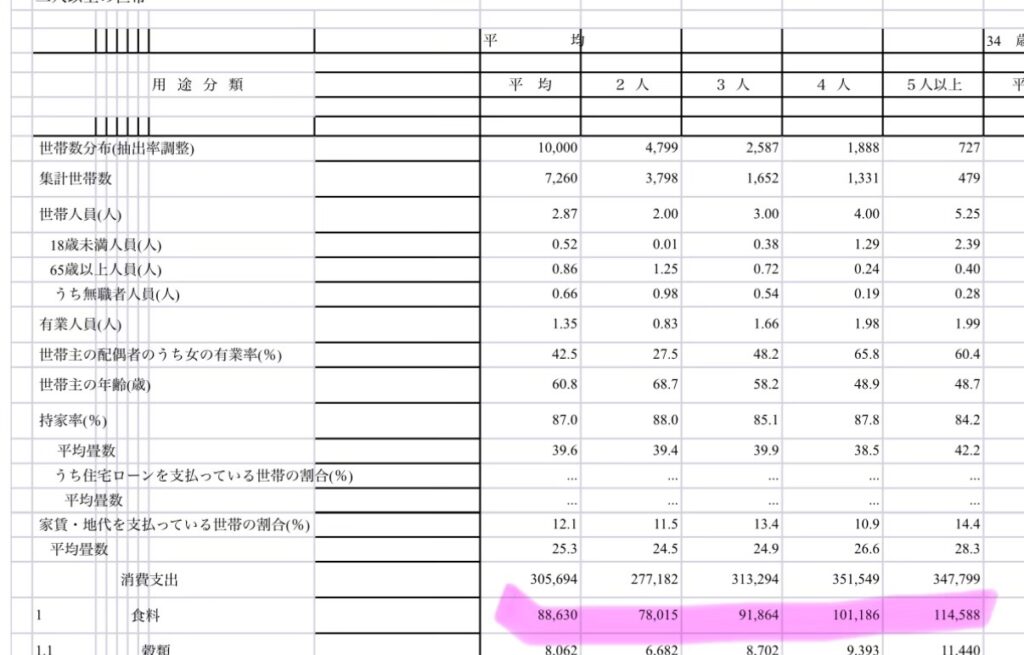

総務省の「家計調査」(2025年7月、二人以上の世帯)によると、

4人世帯の平均食費は101,186円と、前年の約95,000円から大きく増加しました[出典:総務省統計局 家計調査]

食料品価格の上昇は家計全体を直撃しており、節約を意識していても支出が膨らみやすい状況です。

これらの要因が重なり、我が家の食費は平均を上回る12万円に到達しています。

今日からできる削減方法とアクションプラン

食費を抑えるためには、「何となく節約する」ではなく方向性をはっきり決めることが大切です。

我が家では次の3つを柱に削減に挑戦していきます。

- 外食を減らして日曜は大鍋料理にシフト

- 平日昼は弁当持参で固定化

- 食費+日用品を全体で見直す

・外食を減らして日曜は大鍋料理にシフト

現在我が家の外食は月8回、約3万円かかっています。

特に週末の外食が大きな負担です。平日の家事負担が重く、週末は少しでも楽になりたい、という状態からなかなか抜け出すことが難しくついつい甘えていた結果このような状態になってしまいました。

さらに、子どもたちの成長による影響も無視できません。小学生の長男はすでに「お子様ランチ」では足りず、大人のハンバーグセット(2,000円)をペロリ。次男も同じペースで食べるようになってきており、今後ますます外食単価は上がっていく見込みです。

このように「単価を下げる」のは現実的に難しいため、我が家では回数を減らす方向で調整します。

具体的には、日曜日は私が大鍋料理を作り、平日の数日分まで回せるようにします。

これで外食回数を半分に減らすことを目指します。

もちろんスーパーの食材費は増えますが、大鍋で原価を抑えることで全体的には削減につながると考えています。

・平日昼は弁当持参で固定化

平日昼は、外で食べるのをやめて「お米+サラダチキン+チーズ+お茶」を持参する方法を取り入れています。小さな工夫ですが、続ければ年間で大きな差につながります。1日あたり1,000円で1食だったのが300円で済むようになる。

これだけで 700円 × 20日 = 14,000円/月の節約が実現できています。

この取り組みの詳細や実際にどのように感じたか?については、別途noteにまとめます。お楽しみに!

・食費+日用品を全体で見直す

我が家の食費は外食やスーパーなどを合わせて月12万円。さらに日用品が月5万円かかっており、合計すると月17万円に達しています。

個人的にこの合計を月10万円程度に抑えるのが理想としているのですが、現状は大きくかけ離れています。

また、総務省の家計調査を見ると食費だけで平均が約10万円というのが現状です。そう考えると「食費+日用品で10万円に抑える」という目標は、正直かなりハードルの高い挑戦です。それでも、まずは全体像を見える化し、改善できる部分から削っていくことが重要だと考えています。

特に、日用品にどれだけ使っているのかが見えにくいのが課題です。スーパーでの食材購入と一緒にレジを通してしまうことも多く、無駄の所在を把握しきれていません。ここは家計簿アプリを使った分析で、何にどのくらい使っているのかを明らかにする必要があります。

この分析の結果や進め方は別記事を現在執筆中ですのでそちらが完成したら紹介します。

浪費にも意味がある ― 削る浪費と守る浪費

浪費と聞くとどう思われますか?悪いもの、というイメージがあるかもしれません。

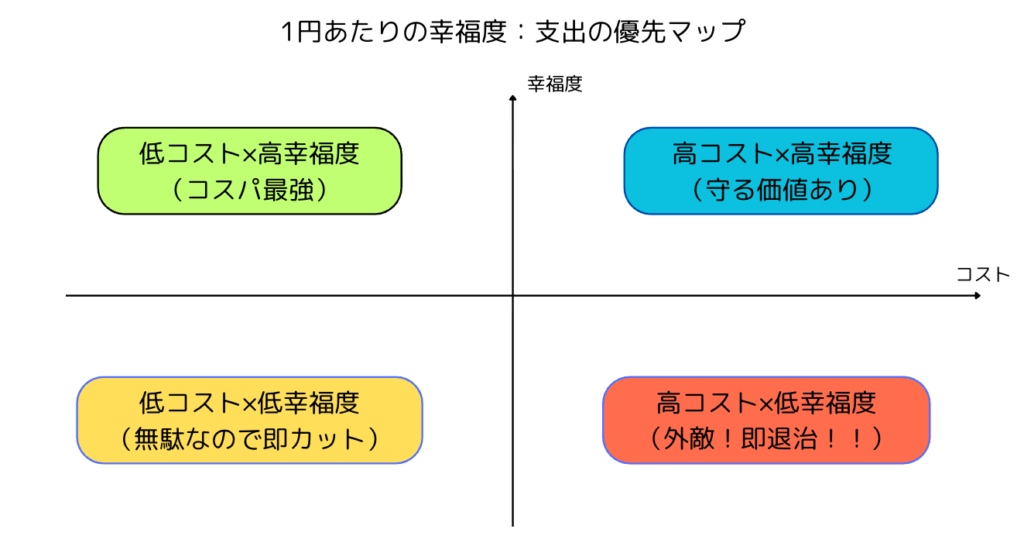

「節約=全部削る」ではありません。浪費にも、削ってよいものと守るべきものがあります。

我が家では年に一度、実家から母を呼んで三世代で旅行に出かけるようにしています。

宿泊費や食費は確かにかさみますが、「孫と過ごせるのは今だけ」という価値を考えると削る対象ではありません。

かけがえのない想い出を作れるのは今しかありません。将来のために積み上げをするのも大事ですが

お金は幸福度を引き出すチケット、そう考えると今しかできない喜びには惜しみなくお金を投じるべきだと確信しています。

大切なのは、すべてを一律に削るのではなく「優先順位をつけること」

では、その優先順位をどう決めるのか?

私はシンプルに「自分や家族の幸福度が上がるかどうか」を基準にしています。

周りから見れば無駄に見える支出でも、自分や子どもが幸せを感じられるなら守る価値があります。

逆に幸福度の低い支出は、たとえ安くても容赦なく削るべきです。

例えば、年に一度の三世代旅行は宿泊費や食費がかさみますが、母や息子たちが嬉しそうに過ごす姿を見ると、そこにはお金では買えない価値があります。周囲から「贅沢だ」と思われたとしても、我が家にとって幸福を感じられる支出なら、それは守るべき支出です。

一方で、「なんとなく惰性で行っている外食」や「つい買ってしまうおやつやパン」は、幸福度が大きく上がるわけではありません。

そうした出費こそ一番に削る対象になります。

結局のところ、お金を使って得られる対価=自分と家族の幸福度

この価値観を基準に整理すれば、無理のない形で食費削減を続けられるはず

まとめと次へのアクション

この記事では、我が家の食費が平均を上回っている理由と、削減に向けた方向性を整理しました。

- 子どもの成長や週末の外食で食費は膨らみがち

- 我が家の食費+日用品は月17万円に達している

- 削減の柱は「外食回数を減らす」「平日昼の持参化」「食費+日用品の見直し」

- 浪費はすべて切るのではなく、「自分と家族の幸福度」を基準に優先順位をつける

まずはこうした方向性を固めた上で、今後はデータをさらに分析し、どこに無駄があるのかを具体的に明らかにしていく予定です。

👉 詳しい分析方法や実際に削減できた結果については、別記事でまとめていきます。

👉 日々の実践記録や小さな工夫については、noteで発信していきます。

私は「なぜこんなに食費が高いのか?」という漠然とした不安は、原因を見える化し、

方向性を決めることでようやく解消させて見せます。

あなたの家庭でも、「何を守り、何を削るか」を自分なりの基準で整理してみてください。

🔗 関連記事もあわせてどうぞ

【節約の全体像】家計を整えるためのハブ記事はこちら

【固定費削減編】通信費を見直した実例

コメント