〜 キャッシュレス時代に、毎月“490円”と書かれた集金袋が来る理不尽 〜

私は生活のほぼ全部をキャッシュレスに移行しています。銀行もスマホ決済も駆使して、小銭なんて見たくもない。

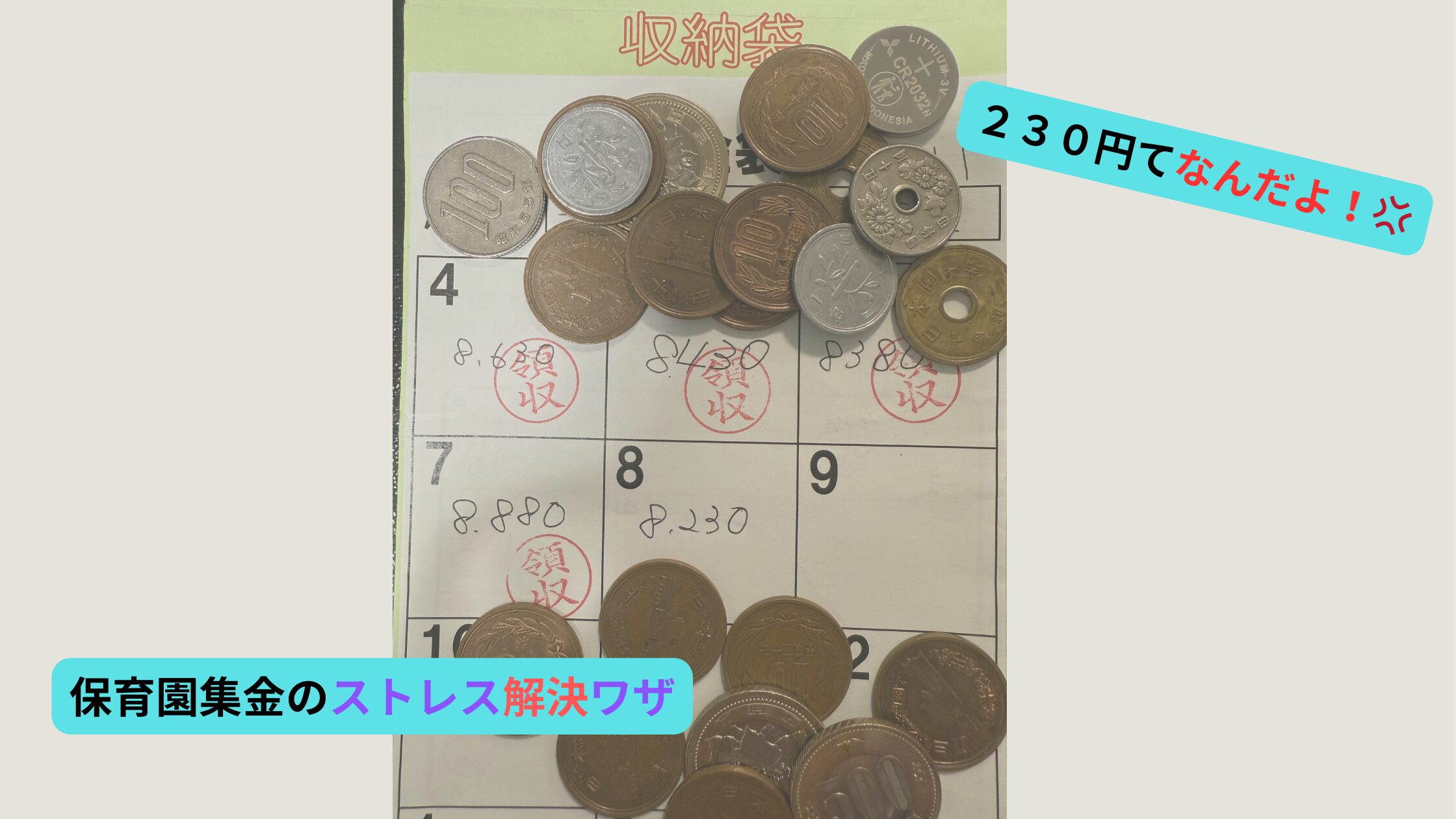

なのに毎月やってくる保育園の集金袋。しかも「380円」「490円」といった、絶妙に用意しにくい半端な金額。

極めつけは「お釣りなしでお願いします」。

お釣りなしだと・・・!?ふざけ・・おいいいいいいい💢

忙しい朝に財布をひっくり返し、家中の小銭をかき集める…。

これ、正直めちゃくちゃストレスじゃないですか?

実は同じように「小銭地獄」に苦しんでいる保護者は少なくありません。

そこでこの記事では、

- 保育園が現金集金を続ける理由

- 私が実際にやっている小銭対策

- 他の保護者の工夫例

を紹介します。同じ悩みを抱えるママパパが「明日からちょっと気がラクになる」ようなヒントになれば幸いです。

なぜこんなに怒りを覚えるのか?

キャッシュレス時代のいま、スマホ1つでほとんどの支払いは済ませられるのに──

保育園からは毎月「現金でお願いします」と集金袋がやってきます。しかも金額は「880円」「230円」など、お釣りが出やすい絶妙にいやらしい数字ばかり。

さらに追い打ちをかけるのが、「お釣りのないようにお願いします」という一文。

え、わざわざ財布にある硬貨をかき集めて、きっちり揃えろと? 忙しい朝にそんな余裕ないのに!💢

私にとってはこれが“最悪の現金タスク”。普段の生活は完全キャッシュレスに移行しているからこそ、わざわざATMに寄ってお札を下ろし、わざわざ現金払いで小銭を作る作業がストレスに感じてしまいます。

「なんでこれだけ昭和のままなんだろう…」

そう感じるのはきっと私だけではないはず。同じようにモヤモヤしているママ・パパも多いのではないでしょうか。

なぜ保育園は現金集金を続けるのか?

キャッシュレス決済が当たり前になった今でも、保育園や幼稚園では「現金集金」が残っています。理由は大きく4つです。

- 慣習が根強い:昔から封筒で集めてきた仕組みが続いており、保護者全体も少人数となるため声も分散しがち。結局「まあ仕方ないか・・」となってしまいます。

- システム導入のハードル:口座振替やアプリ決済には費用や事務負担がかかります。毎月数千円の集金にそこまでコストをかけられない、という園側の事情もあります。

- お釣りのやり取りが難しい:子どもを通してお金をやり取りする以上、「〇〇円ちょうどでお願いします」とせざるを得ない。

- 実費精算のため端数が多い:写真代や教材費などをそのまま集めるため、「380円」「490円」といった細かい金額になりやすい。

こうした事情から、キャッシュレス派の保護者にとっては「最後に残る現金タスク」が保育園の集金、という矛盾が続いています。

保育園の小銭対策|私や他の保護者が実践している工夫

小銭を作る工夫

- コンビニATMでお札を崩す:セブン銀行やローソンATMで「9,000円」など中途半端な金額を引き出し千円札を多めに確保。手数料無料の銀行を選べばコストもかかりません。

- 現金払いでお釣りを確保:あえて現金払いをして細かいお釣りを得るようにしています。現金しか使えない商店をリストアップしておくことでいつでも対応できるようにしておくのもポイント。

・コンビニATMでお札を崩す

私が一番よく使っているのは、コンビニATMでお札を崩す方法です。例えばセブン銀行やローソンATMで「9,000円」といった中途半端な金額を引き出すと、自然に千円札が多めに手元に残ります。千円札があれば、スーパーやドラッグストアでの少額の現金払いに回しやすく、結果的に小銭が手に入る仕組みです。手数料無料の銀行を選んでおけば、余計なコストもかかりません。

ただし、コンビニATMを使うときに気になるのが手数料ですよね?

せっかく小銭を作っても、手数料で赤字になってしまっては本末転倒です。

私は 住信SBIネット銀行をメインにしているので、セブン銀行やローソンATMなら手数料無料で引き出せます

こうした「手数料のかからない銀行」を選ぶだけでも、小銭ストレスだけでなく“余計な出費ストレス”も同時に減らせますよ。

・あえて現金払いでお釣りを確保

普段はキャッシュレス派ですが、必要なときだけ「今日は現金で払おう」と決めてレジに並びます。わざと細かいお釣りが出る商品を買い、100円玉や10円玉を増やしておくのです。買い物のついでにできるので、意外と手間は少なく済みます。

他の保護者仲間からは、「現金払いしかしないお店をリストアップしておく」という工夫も聞きました。

たとえば、近所の八百屋さんやガソリンスタンドなど。定期的にそこで買い物をすることで、小銭が自然に貯まる仕組みを作っているそうです。

小銭嫌いな私にとってはどれも「苦肉の策」ですが、確かにこうした積み重ねで財布に小銭が残り、突然の集金袋にも対応できるようになります。

小銭を管理する工夫

- 専用のストック場所を用意:100均のコインケースや小さなボックスに、集金専用の小銭をまとめて保管。使った分は次の買い物で補充するルールにしておくと、ストレスが減ります。

- 家族でシェアできる仕組み:小銭保管場所を決めておくことで、家族の誰でも小銭をストックしておくことが可能。

せっかく作った小銭も、財布の中に混ぜてしまうと「あれ、10円玉が足りない!」と直前に慌てる原因になります。そこで役立つのが 管理の仕組みです。小銭を管理する工夫を取り入れるだけで、「財布をひっくり返して探す」あの朝のイライラがぐっと減りますよ。

スマートな管理・・地味に気持ちいいんです!!

また、他の保護者の工夫として多いのが、専用のストック場所を作る方法です。100均で買ったコインケースや小さなボックスを「集金専用」にしておき、使った分は次の買い物で補充する。これだけでも「小銭が必要ならここにある」と家族みんながわかり、普段からそこに入れて置けるようになります。急な集金袋にも対応しやすくなりますね。

ちなみに私自身はより効率的に管理したいと思い、コイン仕分けグッズ「銭別銀行 とりだし君」 を愛用しています。

これ、実はおもちゃなのです。我が家では、毎月の集金では子どもと一緒に「10円玉あと3枚揃えよう!」と遊び感覚で数えるようにしており、とりだし君が大活躍!

ちょっとした金銭教育にもなり、親子で「お金を揃える大変さ」を共有できるのは思わぬ副産物です。

小銭を準備する工夫

- ポチ袋やジッパー袋にセット:小銭を用意できたら、あらかじめポチ袋や透明ジッパー袋に金額を書いて入れておく。翌朝に慌てる必要がなくなり、心理的にもラクになります。

- 複数パターンをストックしておく:例えば「100円玉×3枚」「500円玉×1枚」などの組み合わせを事前に用意してストックしておくと急な支出に対応が可能になります。

小銭を作って、管理していても、最終的に「封筒に入れて持たせる」準備でつまずくことがあります。朝のバタバタの中で財布から小銭を探すのは、意外と一番ストレスの大きい瞬間です。

そこで有効なのが、あらかじめ小袋にセットしておく方法です。

ポチ袋や透明のジッパー袋に、必要な金額を書いて小銭を入れておく。これだけで「集金袋にそのまま入れるだけ」の状態になります。前日の夜に準備しておけば、朝の慌ただしさがぐっと軽減されます。

また他の保護者の中には、複数の袋をあらかじめ作っておく人もいます。例えば「100円玉×3枚」「500円玉×1枚」などの組み合わせを事前に用意してストックしておくと、「次の集金もすぐ対応できる」と安心感が増します。

私自身も何度か「朝に小銭がない!」と慌てた経験があるので、この方法のありがたみを痛感しました。前もって準備できているだけで、子どもを急かさずに済むのは本当に大きなメリットです。

すべてをカバーする“最終兵器”|とりだし君

ここまで「小銭を管理する」「準備する」と2つの工夫を紹介しましたが、実はこれらをまとめて解決できるアイテムがあります。

それが、コイン仕分け貯金箱 「銭別銀行 とりだし君」です。

- 硬貨を上から入れると自動で種類ごとに仕分け

- 必要な硬貨をレバーで1枚ずつ取り出せる

- 透明ケースなので残量が一目でわかる

私は実際にこれを使っていて、集金袋の準備が驚くほどラクになりました。

おもちゃとは思えないっす。雑にお金を突っ込むだけで整理されるのが最高すぎるのです。

さらに子どもと一緒に「10円玉あと3枚揃えよう!」と数えてもらうことで、遊び感覚で金銭教育にもなっています。「10円玉を3枚で30円!」「お金を揃えるのって大変なんだ」と子どもが体感できるのは、親としても嬉しいポイントです。

キャッシュレス時代に逆行するような集金タスクでも、このグッズさえあればかなりのストレスが軽減されます。私にとっては、まさに小銭対策の“最終兵器”です。

実際の使用イメージはこちらの動画を見ると分かりやすいです👇

まとめ|キャッシュレス時代でも小銭タスクは続くけれど

キャッシュレスが普及している今でも、保育園の集金袋は“最後の現金タスク”として親の前に立ちはだかります。

しかも「380円」「490円」など半端な金額に加えて「お釣りのないようにお願いします」という念押し。

正直、毎回イライラしてしまうのも無理はありません。イライラっす!!イライラ!!💢

ただ、今回紹介したように:

- コンビニATMや現金払いで小銭を“作る”

- コインケースやとりだし君で小銭を“管理する”

- ポチ袋などで小銭を“準備する”

この3ステップを習慣化すれば、朝に慌てて財布をひっくり返すストレスはぐっと減ります。

もちろん「なんで今どき現金なの?」というモヤモヤは残りますが、少なくとも 親の負担を最小限にする工夫はできる。

そして私は「子どもと一緒に小銭を数える」という副産物を通じて、ちょっとした金銭教育の時間にもつなげられました。

もしあなたの園でも「また小銭かよ…」と悩んでいるなら、今日から1つでも試してみてください。

まずはポチ袋に小銭を1セット入れておきましょう。それだけで朝のバタバタが変わります。

ひとつひとつの工夫の積み重ねが、あなたに時間と心の余裕をもたらしてくれることでしょう。

さらに「家計をまとめてラクにしたい!」という方は、私が節約術を整理した [節約カテゴリのハブ記事] をぜひ参考にしてください。

明日から少しでも余裕を取り戻せますように✨

コメント